|

Diskurse des Wahnsinns.

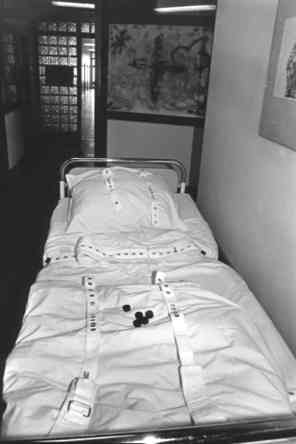

Die Zwangs-Psychiatisierung sehen manche Kritiker als eine Verletzung

der Menschenrechte.

(Bild: Sabine

Adorf/version)

|

copyright:

Frankfurter Rundschau Donnerstag, 12.

August 1999 - Seite 6 - Schule und Hochschule

"Der Lehrstuhl für Wahnsinn ist Wirklichkeit geworden"

Davon konnte Michel Foucault nur träumen:

Autonome Seminare über "Verrückte Diskurse" an der FU Berlin

Von Peter Nowak

Die Rhythmen der Trommel eines

Bongospielers dröhnen durch den Hörsaal. Ein großes Transparent

verdeckt eine Wand fast komplett. Die Studierenden lachen und scherzen

ausgelassen. Die Atmosphäre erinnert eher an eine Streikparty als an

eine Vorlesung. Augenblickliche Ruhe tritt ein, als René Talbot

die wohl ungewöhnlichste Seminarreihe an der Freien Universität (FU)

Berlin mit einigen einfahrenden Worten eröffnet.

„Aufklärung tut Not, deshalb ein

Lehrstuhl für Wahnsinn an dieser Universität. Damit vervollständigt

sich heute mit dem Beginn dieser Seminare und unserer anschließenden

Feier ein Gedanke, der vor beinahe 50 Jahren von Foucault in die Welt

gesetzt wurde: Der Lehrstuhl für Wahnsinn ist Wirklichkeit geworden."

Michel Foucault brachte in den

fünfziger Jahren seine Freunde noch mit der Ankündigung zum Lachen,

eines Tages einen „Lehrstuhl für Wahnsinn" am Collége des France

innezuhaben. Was dem Meister versagt blieb, setzten im Frühjahr 1998 in

Berlin drei psychiatrie-kritische Organisationen in die Tat um. Der

Lehrstuhl für Wahnsinn wurde am Rande des mit internationaler Besetzung

in der Berliner Volksbühne laufenden FoucaultTribunals gegründet.

Auf der Anklagebank stand die

Zwangspsychiatrisierung, die nach dem Votum der Jury als

Menschenrechtsverletzung international geächtet werden sollte. „Dazu

bedarf es außer rechtlicher Änderungen erst einmal einer Öffentlichkeit

und eines Platzes, von dem aus man die herrschende Psychiatrie

angreifen kann. Ein solcher Ort par exellence ist die Universität",

sagt René

Talbot vom Verband der Psychiatrie-Erfahrenen.

Der Allgemeine Studentenausschuss

der FU zeigte sich begeistert von der Idee eines neuen Lehrstuhls für

Wahnsinn und forderte die Universitätsverwaltung per Beschluss auf, das

Vorhaben zügig zu unterstützen und den Initiatoren ein voll

ausgestattetes Sekretariat zu stellen.

Doch die Realität sah anders aus.

Nach dem Gründungsakt begann ein Hürdenlauf durch die universitären

Institutionen, an den sich Talbot nur noch ungern zurück erinnert. „Die

anwesenden Professoren in der Lehrkommission des Fachbereichs

Philosophie haben sich weder inhaltlich noch formal angemessen mit den

drei vom Lehrstuhl für Wahnsinn eingereichten Seminar-Vorschlägen

auseinandergesetzt", erregt sich Talbot und

zitiert aus einem Schreiben: „Gemäß dem Beschluss der Lehrkommission

bin ich beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Kollektiv-Lehrauftrag

aus formalen Gründen abgelehnt wird. Eine inhaltliche

Auseinandersetzung mit Ihrern Themenkomplex hat nicht stattgefunden."

Die Vorsitzende der

Lehrkommission, Maike Paeßens, kann die ganze Aufregung nicht

verstehen. „Die vom Lehrstuhl des Wahnsinns benannten Lehrenden hatten

keinen Hochschulabschluss. Daher mussten wir den Antrag aus formalen

Gründen ablehnen, bevor es überhaupt zu einer Auseinandersetzung mit

den Inhalten kommt." Privat begrüßt sie die Initiative und hofft, dass

sie auch als autonome Seminare weiterhin für die Bereicherung des

Uni-Angebots sorgen werden.

Tatsächlich waren die drei vom

Lehrstuhl für Wahnsinn im Sommersemester 1999 angebotenen Seminare gut

besucht und die Studierenden bis zum Schluss mit Eifer bei der Sache.

Mit der Produktion des Wahnsinns und der Rolle, die dabei

naturwissenschaftliche Modelle der Sezierung der Vernunft spielen,

beschäftigte sich Elke Heitmüller im Seminar „Verrückte Gesellschaft".

Fritz Joachim Rudert widmet sein Seminar dem Leben des heute weitgehend

in Vergessenheit geratenen autodidaktischen Philosophen und

Sprachkritikers Fritz Mauthner. Mit den Fragen der mathematischen Logik

beschäftigte sich René Talbot in seinem Seminar „Implikationen der

Annahme von Nichtlokalität".

Im kommenden Wintersemester wird

der Lehrstuhl für Wahnsinn zwei Seminare anbieten, die sich mit der

Rolle der Gentechnologie beschäftigen. Etwas Akademischer wird es bei

Elke Heitmüller zugehen. „Mit Blick auf die neuesten Entwicklungen der

Biotechnologie lädt das Seminar ein, mittels diskursanalytischen

Verfahren einen Blick zurück - auf die Geschichte des Wahnsinns - zu

werfen", heißt es in der Ankündigung.

Unter dem Titel „Radikale

Ausgrenzung" will Talbot das Comeback der biologischen Psychiatrie

kritisch unter die Lupe nehmen. Auch für das Sommersemester 2000 sind

die Seminarpläne bereits in der Schublade. Als Unterstützer hat der

Lehrstuhl für Wahnsinn dafür den Politologie-Professor Wolf-Dieter Narr

gewonnen.

Manche Studierende wollen zwar

den Status des autonomen Seminars ohne Scheinvergabe beibehalten, weil

es das studentische Engagement fördere. René Talbot

will allerdings weiter um die institutionelle Anerkennung der Seminare

kämpfen. Einen Teilerfolg hat er schon errungen, die Kursangebote

finden sich unter der Bezeichnis „Verrückte Diskurse" im offiziellen

Vorlesungsverzeichnis der Freien Universität.